少し前のニュース、出版社からスキャン代行業者への質問状を全文公開、潮目は変わるか を受けて、

のように言及されているサイトもあったりで、ネット界隈がにわかに盛り上がっています。僕も概ね賛成。結局、ユーザ本位な発想は出版社さんや著者さんには余り無くて、とりあえず抑圧しようという意図しか感じられないのが残念な所です。eBook User では、

「こうした争いばかりで出版社からはユーザーが望む形の電子書籍が出ないではないか」と考えるユーザーの不満が何らかの形で爆発する可能性もある。

と書かれていますが、ホントにそうなりかねず、皆が不幸せになる結末しかないんじゃないかなと思えてきました。という訳で(?)、こんな未来が来たらどうするんだろう…というちょっとしたフィクションな文章を書いてみました。2回に分けてエントリしてみたいと思います。

時は2015年4月1日。

出版社の態度に嫌気がさしたある人物が収益性を無視して新サービスを立ち上げた未来。そのサービスが目指す将来像を、ある記者が取材して記事にした…的な感じです。

読書好きの為の裁断済み書籍交換サイト『裁断本の森』が正式オープン

読書の未来を追求する事業を営む株式会社読書未来(大阪府大阪市)は、新たなソーシャルサイト「裁断本の森」を本日2015年4月1日より正式オープンした。キャッチコピーとして「あなたの読みたい本は他の誰かが裁断してる」を掲げる同サイトは、βオープンしていた2014年4月1日から約1年でユーザは10万人を越えたという。

「裁断本の森」は「自炊」の為に裁断した書籍/雑誌の情報を各ユーザがサイト内で共有し、自分の欲しい書籍/雑誌が見付かれば「ゆうメール」の着払い料金だけで入手できるのが特徴のサイトだ。運営会社の読書未来は在庫を一切持たない。ゆえに「裁断本の森」は、誰がどの裁断済み書籍を所有しているかの情報をマッチングする場として機能する。

「裁断した本って扱いに困るんですよね、オークションで売るのって大変じゃないですか。じゃぁ捨てるか譲るかしかなくて。それなら、同じように思ってる人をマッチングさせたら良いんじゃないかって思ったんです。別にお金いらないから有効に使って下さい的な。」

同社代表の大阪太郎氏(仮)が描くビジョンは、本当にそれで良いのか?と感じる世界だった。

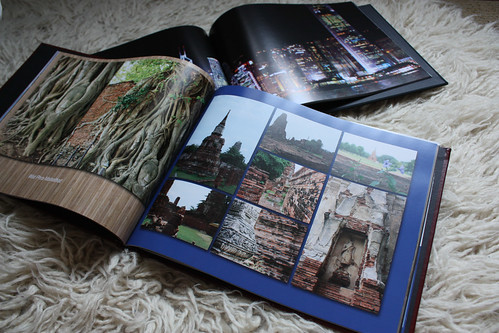

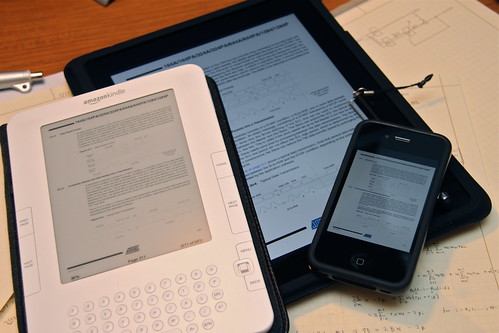

「やっぱり紙の本じゃない方が嬉しいんです。PDFやjpegで読みたいって思ってる人は沢山いて、ほら、僕なんて買った本の最初の1ページ目をめくるのは、PDF化されてiPadに入ってからだったりするぐらいなんですよ(笑)

そもそも紙のページはめくりません。即スキャン。んで、どうせスキャンするなら手にした時から書籍も雑誌も裁断されていた方が便利だし、多分、同じように思ってる人は沢山いる筈なんです。じゃぁそういう人に譲っちゃえば良いかなと。」

至って合理的なその発想は、「裁断本の森」における裁断済み書籍のやりとりにも表れている。

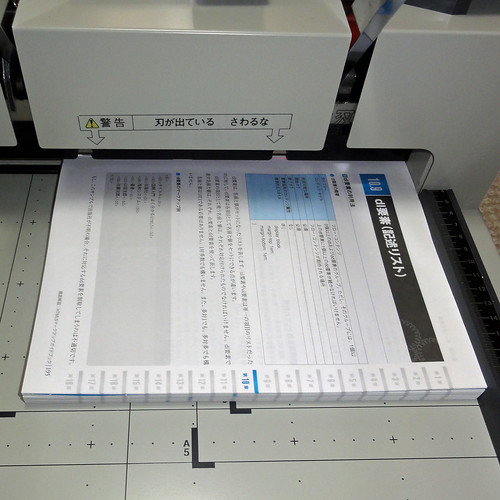

まず、ユーザは自分の裁断済み書籍を「裁断本の森」に登録する。ISBNを入力しても良いし、専用のiPhoneアプリでバーコードをスキャンしても良い。冊数がカウントされ、そのままポイントになる。

次に、自分が欲しい本を、キーワードやISBNを使って検索して登録する。Amazonの欲しいものリストから引っ張ってくる事も可能だ。あるいは、本屋で欲しい本を見つけたらiPhoneアプリでバーコードスキャンして登録する事も出来る。

ここで重要なのが、1冊登録する度に1ポイントを消費するということ(よって最初は自分が登録した書籍の冊数しか欲しい書籍を登録できない)。そして、自分が欲している書籍の裁断本を誰かが登録すると、サーバからPush通知が届く(メールにする事も可能とのこと)。

「あなたの欲しい裁断本がエントリされました。譲り受けますか?」

ここで「ハイ」を押せば手続き完了だ。後は、裁断本の保有者に自分の住所が通知され、保有者が後日「ゆうメール」の着払いで投函してくれる。郵送費は概ね300円〜400円ぐらいで収まるという。薄手の雑誌であれば300円を下回ることもあるとか。

届いた書籍はスキャンしてPDF化。「裁断本の森」のユーザはPDF化して読む事を前提としているので、線を引いたり角を折ったりしていない。ほぼ新品のスキャンPDFが300円程度(と少しの手間)で手に入ってしまうのだから驚くほかない。

そして、またすぐに「裁断本の森」に裁断済みの本として登録される。そしてポイントが増える。欲しい本がまた1冊登録できる。そして、通知が来るのだ。また「ハイ」を押して、着払い便に300円払うだけで新しい本が手に入る。そしてまた…。

裁断本の保有者が「ゆうメール」で投函する手間を惜しまないのか聞いてみたが否定された。

「受け取り手が新たに裁断済みの本を登録した時に、それを送った人にもポイントが付くんですよ。その結果、自分もまた新たに1冊の欲しい裁断本を300円でゲット出来るんようになるんです。だから、惜しみませんよ」

追加で本を欲しいから、送る手間も登録する手間も惜しまない。読書好きのネットワークだからこそ成り立つ構図が「裁断本の森」には出来あがっていた。

こうして、裁断された本は「裁断本の森」のユーザからユーザの手へと渡り、スキャンされるだけスキャンされて、無数のPDF複製が大量生産されていく。「裁断本の森」は、不要になった裁断本を登録するだけで新しい裁断本を手に入れられるという新しい書籍流通網だ。

これを取り締まる法が無い事に、筆者は複雑な心境を覚えた。

著作権法は第三十条で私的使用の複製を認めている。複製したPDFを配信すれば明らかにクロだが、「裁断本の森」の仕組みは裁断された書籍を譲っているに過ぎない。物理的なものだから不特定多数にはならず著作権法が言う「公衆送信」にはならないし、複製物を譲渡する訳ではないから「頒布」にもならない上に、実際読む為に譲ってもらったモノを私的に複製するだけだから違法ではない。知人に譲ってもらった書籍を裁断しPDF化する事を咎める事が出来ないのと同じだ。

また、Winny裁判で問題になった「著作権法違反幇助」にもならないだろう。確かに「複製」という行為を促進する仕組みではあるが、動いているものは(裁断されてはいるが)書籍そのものであり、その複製は私的使用の為で、ましてや不正に入手したものでもないので、著作権違反を促している訳ではない。

加えて、個人間の「譲り合い」に過ぎないので運営側は古物商の免許も必要ない。読書未来が個人から買い受ける場合は免許が必要になるが、「裁断本の森」はそもそも在庫を持っておらず、情報交換の場を提供しているに過ぎない。

(つづく : 未来ニュース「読書好きの為の裁断済み書籍交換サイト『裁断本の森』が正式オープン」(フィクションです)(2))

このまま姿勢が良くなれば良いなぁ。

このまま姿勢が良くなれば良いなぁ。