少し前に有給取得がセーフかアウトかを列挙した記事が盛り上がりを見せました。

会社を休む理由、これってセーフorアウト!? マナーの専門家に聞きました

結婚式はセーフだけど、マンションの立会工事は要検討で、気分が乗らないという理由ならアウトとかとか、有給マナー10選。これをマナーとして教えるコンサルタントがいるんだと驚愕した次第です。

有給に対するスタンスも有給制度そのものも各社色々なので、厚労省もそういうアンケートすれば面白いのにと思ったりもしますが、ここはちょっとウチの変わった有給制度をご紹介してみようかなと思い筆を執りました。

(on flickr by Gunilla G / CC BY-SA 2.0)

時休という概念

ウチの有給休暇制度最大の特徴は、有給休暇の粒度の違いにあります。よくあるのは、有給休暇は1日単位で取るのが原則で、せいぜい午前休や午後休など半日単位が最小の粒度ってのが多いと思います。

奥さんが風邪をひいてしまって父親の自分が子供を幼稚園に送らないといけないってなシーンでは午前休を取る。ちょっと大きな買い物をして届くのが晩の19時で定時退社してもギリギリ間に合いそうにないって場合には午後休を取る。…ってな感じに普通はなる訳ですね。

でも、ちょっと合理的ではないなと。1時間や2時間で良いのに半日取ることになるのは果たして良いのか。

そんな疑問からウチでは1時間単位で有給休暇を取れるようにしています。1日8時間労働なので、粒度は0.125日単位。2時間なら0.25日、5時間なら0.625日とかってもうややこしいので、それなら時間で休みを取るということにしようと新たに時休という言葉を作ったのです。辞書にも載ってません。造語です。

労基法では勤続年数に応じて従業員に与えるべき最低有給休暇日数が決まっていますが(労基法第39条)、うちでは時休に換算して付与します。12日加算される場合には 12 x 8 = 96 [時休] が貰える訳です。その持ち時休を各自が1時間単位で消化していく感じですね。

子供を送ってからでも10:00に出社できるなら1時休で済みますし、荷物の受取の為に少しだけ早く出れたら良いのなら2時休ですむ訳です。極めて合理的で勿体無くない。会社としても半日休まれるより、2時間だけの休みのほうが業務進みますよね。

お子さんのいる家族だと、変な言い方ですけどやっぱり有給を取らざるを得なくなるリスクって高い訳ですよ。突然熱出しちゃうとかですね。自分は子供いないし持つ気もないのでリアルな大変さってのは全く体感出来ませんが、有給取得単位が半日という制約があると、勿体無いってなるやろなぁという従業員の思いは想像ができる訳です。お子さんが2人、3人と増えてきたら尚のことそうですよね。いつ何が起こるか分からないから、残しておきたい。1時間だけ遅出できたら良いのに…ってなるでしょう。2時間だけ早く帰ってあげれるだけで良いのに…ってなりますわ、普通。

だからウチは時間単位で取得できる有給制度にしています。

(on flickr by Liz Foreman / Public domain)

管理が大変ではないのか

ややこしくない?と言われることもありますが全然そんな事はありません。

1日という概念に囚われてるから、1時間だと0.125日になってしまう、既存の仕組みとマッチしないしややこしいなぁ…と誤解してしまうのです。ライフスタイルも多様になってきている訳だし、有給の概念につきまとう「日」という単位を「時」に変えたらいいだけです。

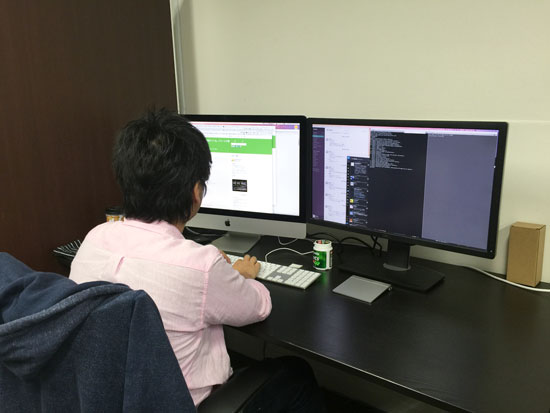

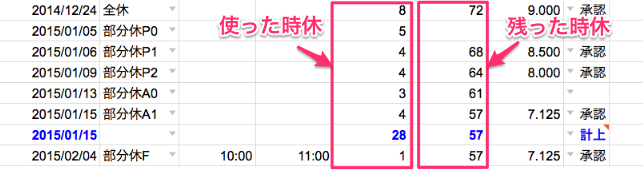

これは社内マニュアルにある時休管理の画面例ですが、5列目が何時間休むかの数字です(青字の行は集計用)。5時間休むこともあれば1時間だけ休むこともある。8時間が丸っと一日休みってことですね。右から3列目が残った時休の数。

エンジニアは休みたいと思えばシートに入力する、会社側はそれを見て承認する。それだけ。ハンコもなけりゃ、別に理由を聞いたりそれを書く箇所を設けているということもありません。

ウチは週次でミーティングをやってますが、「今週は休む予定ある?」ってこのシートを一緒に確認しながら会話します。本人が言いたければ「ちょっと子供の授業参観行ってきますが問題ないすか。シートには書きました」とか「どうしてもiPhoneの購入で並びたいんですよ。あとからシートに書いておきます」とかって言います。仮に言わないとしても聞くことは基本ありません。業務で万が一の時があった場合に緊急連絡可能かどうか、それだけは聞くぐらいでしょうか。

とまぁこんな感じで時間単位であっても excel で普通に管理できます。大変な事は何一つありません。ウチはカレンダーとかと連携させたくて Google の Spread Sheet で作ってますが。

有給の社内申請用紙が「日」を前提にしているとか、給与明細のフォーマットがとかまぁ色々ありますけども、社内都合の面倒臭さを優先するのか、ライフスタイルの多様化受け入れ姿勢を優先するのかの二者択一ですよね。僕は後者を優先すべきだと思いますけど。(社内でシステム開発できるべきという持論を僕はもってますが、こういうところにも理由があります)

(on flickr by Liber the poet / CC BY-SA 2.0)

時休の効果

有給を効率的に使えるようになったという効果はあるようです。勿体無い使い方が無くなったという声も実際にありましたね。この仕組は途中から導入しましたが、それ以前に比べると全体的な有給消化率は上がっています。悪いことは基本的に無いですね。

別に労基法的にNGな訳ではない(というか労基法も日しか前提にしていない)ので、経営者の皆さんも是非時間単位で休めるようにしてあげたらどうでしょうかというエントリでした。有給取得率上がると思いますし、確実に働きやすい会社度合いがUPすると思いますよ。