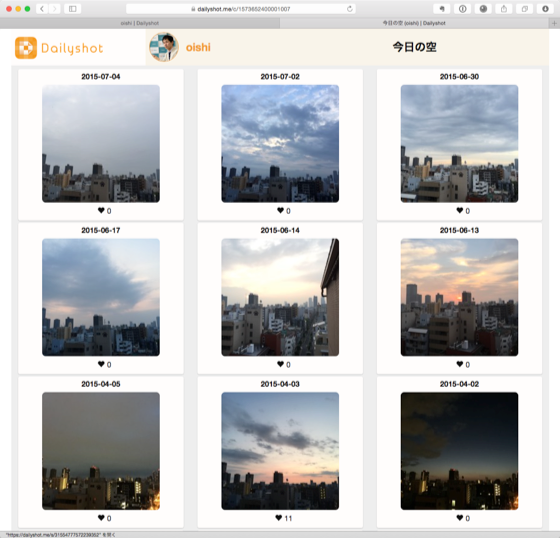

前回に続いて有給ネタ。何か色々考えてたことをダ~と吐き出してしまいました。長文です。

2010年の新成長戦略によるとは2020年までに有給取得率を70%にするのだそうです。「元気な日本」復活のシナリオとしてその目標を掲げているにも関わらず、あと数年しかないのに到底達成出来そうにないという残念感。弊社ではほぼ達成しています。エンジニアによっては100%だし、100%越えてる人もいます(そのカラクリはまた別途)。

2014年にエクスペディアが行った調査では日本の有給取得率は50%なんだそうです。もう目標達成は絶望的と言わざるを得ません。1990年代からやってる少子化対策と同じで、これもまた達成できずに終わってしまって「あー、ダメだったねぇ。ま、次の10年計画にもまた書きましょか」って感じになるんでしょうか。何ですか、そのユルフワ感。

民間企業では目標未達を何とか回避すべく「チャレンジ」なんて裏ワザまで繰り出して捏造してまで目標達成しようとするのに、国が掲げる目標はなんというか危機感が全く無いのは何故なんでしょ。皆、高齢で10年後とか30年後とかの責任が追求されないからなんでしょうか。かといって、国が全力で「チャレンジ」されても困りますけども。

(on flickr by Jônatas Cunha / CC BY-SA 2.0)

有給取得率向上は利益減に繋がるのではという恐れ

さて、そもそも有給取得率を上げるべきなのは何故なのか。冒頭にリンクを示した新成長戦略には

「ディーセント・ワーク(人間らしい働きがいのある仕 事)」の実現に向けて、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等・均衡待 遇の推進、給付付き税額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワーク・ライ フ・バランスの実現(年次有給休暇の取得促進、労働時間短縮、育児休業等の取得促進)に取り組む。

[第3章 - 6 雇用・人材戦略]

とあって、ワークライフバランスを実現するのが目的と明記されてます。それが人間らしい働きがいのある仕事になるのかは別問題だと思いますが、有給取得率が低い=仕事漬けになっている=バランスを欠いている、という論理式は確かに正しいので、その取得率向上が必要なのは分かります。

でも、きっと多くの会社経営者からすると有給取得率もワークライフバランスも、どうでも良いことです。なぜなら企業の存在目的である営利追求に反する(と感じる)から。企業とはWikipediaの定義を借りれば「営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体」です。

未だに高度成長期の労働集約型思考で、働く時間に応じて売上が積み上がり利益が確保できると考えられている訳です。自社の総労働時間が減るような取り組みに積極的になる筈がありません。

有給取得率向上=労働時間減=売上減=利益減

経営者の頭のなかは基本こうです。そりゃ、やるモチベーションが起こりません。普通に恐いですから。

なので今のままだと、社員の幸せを第一義に持ってきている…というような変わった企業でしか2020年70%は達成できないでしょう。メディアでこんな素敵な会社もあるんだ!って紹介されるようなレアケースでしょうね。それではいけない。レアであってはいけなくて、当たり前にならなくちゃいけない。だからこそ成長戦略に入れてるのだと思うんですが、当たり前にするには、そうなってない場合に罰があるか、そうなってる場合に賞があるかのいずれかまたは両方で経営者を誘導するしかありません。努力目標とか推奨とかではぬるいと思う訳です。

(on flickr by Robert Sanzalone / CC BY 2.0)

中途半端な助成金は意味が無い

有給取得率をあげたら、利益が上がるんだ。

有給取得率増=利益増

こういうふうに経営者に直結するイメージを植えつけないといけないんじゃないでしょうか。でも、有給と利益を結びつけようとすると必ず「生産効率あげたら実現できます!」なんて話になる。この文脈にある制度と思われる、職場意識改善助成金ってな厚労省の助成金もあるそうなんですが、詳細を見ても間接的過ぎて全くやる気が起こらない訳です。

一部引用しますと、以下の取り組みに要した経費を目標達成(有給取得日数を4日以上増やす)したら補助金出しますっていうんですね。

いずれか1つ以上実施してください。

○労務管理担当者に対する研修

○労働者に対する研修、周知・啓発

○外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)

○就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)

○労務管理用ソフトウェアの導入・更新

○労務管理用機器の導入・更新(※1)

○デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

○テレワーク用通信機器の導入・更新(※1)

○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)(※2)

※1 パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

※2 成果目標をいずれも達成した場合のみ、支給対象となります。

やりませんよ。普通に面倒くさいですから。書類も作るのだるいし。しかも補助は100%じゃなくて50%だったり75%だったりと中途半端。

生産性の向上って機器の導入やコンサルを受ける事では果たせないことを経営者は直感で理解してます。「こんなことしてもねぇ…」と猜疑心一杯です。せいぜい、そもそもソフト買おうとしてたからこの助成金をあてがおうか、みたいな思考にしかならない訳です。道具を買って研修受けたら労働者の生産性が上がります、単位時間あたりの売上増が図れますよ、そんなぐらいに経営が簡単なら日本はもっと元気な国になってます。

(on flickr by A Healthier Michigan / CC BY-SA 2.0)

経営者に突き刺さる施策を

もっと強烈な、有給取得率増=利益増という分かりやすく経営者の思考に刺さる構図が必要だと思うんですよね。有給取りやすい会社かどうかって結局経営者に依存する訳ですから。

経営者がTOPダウンに「純利益増に繋がるんだから有給取得率あげろ!」って指示を出したらいやがおうでも上がりますよ、どんな会社でも。反対する人はいないでしょう。経営者は純利益が上がって嬉しい。従業員は実質的な休みが増えて嬉しい。相互にモチベーションがありますから、いっきに浸透する筈です。

そんな都合の良いモノがあるのか。

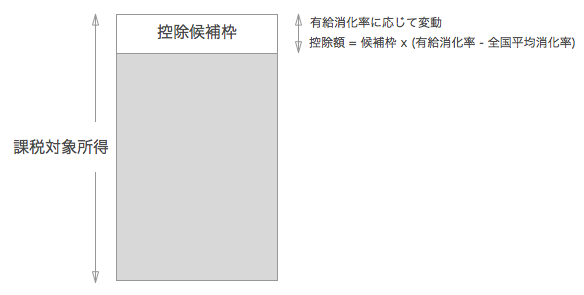

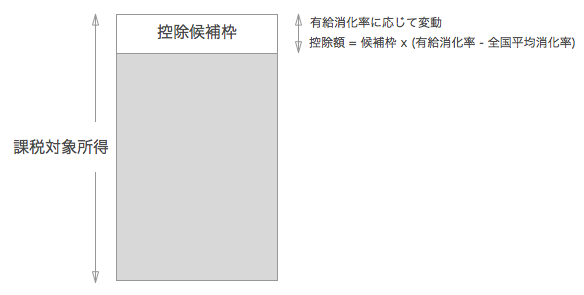

そこで有給取得率に応じて減税するというアイディアはどうかと。インセンティブによってモチベーションは上がり人は行動するものです。経営者もご多分に漏れず。有給取得増が手元に残る現金の量に直結するなら、どんな経営者も有給取得率を無視できなくなるでしょう。

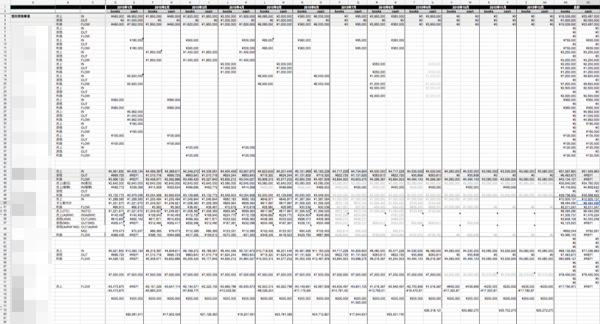

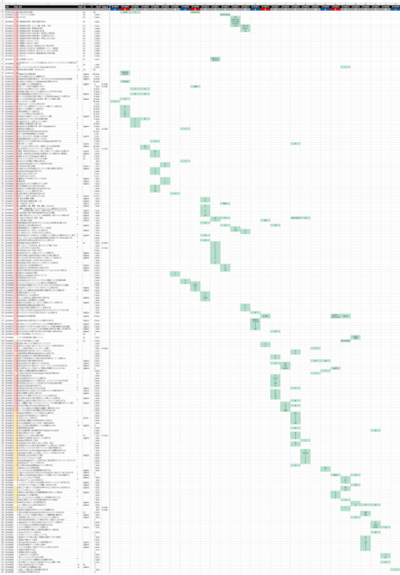

ちょっと思考実験(?)してみます。

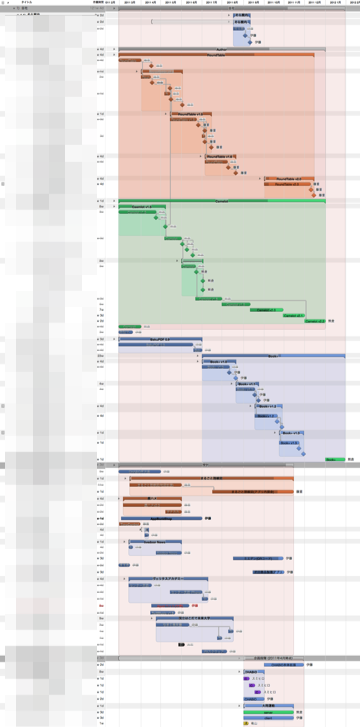

例えば、課税対象所得の10%を有給取得率に連動する控除対象候補枠として捉えます。話を簡単にしますが、課税対象所得が1000万円なら100万円。ここに、(当年の自社有給取得率) から (前年度の有給取得率の全国平均) を引いた割合を掛け算した結果を課税対象から控除してあげることにする。

もし自社の有給取得率が90%で、前年度の全国平均が50%なら 90 – 50 = 40% ですから、100万円 x 40% = 40万円が控除される。つまり全体の40万円分(4%分)の節税を考えなくて良くなって、1000万円 – 40万円 = 960万円が課税対象所得となる。

経営者としては嬉しいですね。結果として税金減るし、現金残るし、節税と称して余計なものに金使わなくて済む訳です。

で、更に全国平均との差を係数とするので、全ての会社は競うように有給取得率を上げてくる。乗り遅れちゃいけないと。悠長に平均より下回ってる状態を続けている企業にはマイナスインパクトとなって何故か税金が増える。そんなことできんのか?(笑)

思考実験なので続けると、当年の有給取得率が40%にとどまってしまったら -10% が係数となって、100万円 x 10% の 10万円分が課税対象所得に加算、税金が増える。有給取得率を最低でも全国平均以上にしておかないと余計に税金が取られるという恐怖。一方で早めに上げれば上げるほどより多く減税される。そうすりゃ嫌がおうでも日本の有給取得率上がりませんかね。

有給取得率増は成長戦略で目標に掲げられている以上はもはや国是だし、従業員のhappy度が増すのは間違いないし、当期純利益増の見込みもあるんだから経営者が反対する理由は基本的にありません。自然と生産性を上げる工夫を自らするようにもなるでしょう。

仮に上期報告で上方修正した企業は、利益増えて税金払うのを嫌がって、下期には「みんなもっと有給取れ!」って気運が会社に満ちたりなんかする。何か素敵じゃないですか。

問題となるのは税収。ただ減るだけなら財務省が黙ってませんもんね。

いずれ100%に収束していくので「恒久的な減税になってしまわないか」という懸念はクリア、多分。目下の税収減は、有給休暇増による経済効果による税収増で相殺出来ないかと。「有給休暇完全取得の経済効果」 という論文があって、100%有給取得が実現すると約15兆円の経済効果と約188万人の雇用創出効果があるとされていますから結構な税収増になるだろうし、GDPも上がるんじゃないですか。そして失業率も下がると。

(on flickr by Bhupinder Nayyar / CC BY 2.0)

税制は経営者のモチベーションコントローラー

有給取得率で税金が増減するってアイディア、面白いと思うんだけどなぁ。会計的にダメっぽいけど。ま、妄想ですし、思考実験の域を出ないですし。企業が有給取得率を偽って申告するのをどう防ぐかとか、有給取得率を上げる一方で滅茶苦茶サービス残業させるブラック企業が出そうとか、やっぱり簡単ではないですね。

でも人間は良くも悪くも金が全てだと思うのです。経営者は特にそうで、むごい程にお金で動きますし当たり前だけどお金を見て経営判断します。だからそれを逆手に取って行動心理学という訳ではないですけど、お金の出入りを調整する税金の仕組みを労働関連の制度と絡めていくと良いんじゃないかなと常々思ってたので、何かネタ的に勢いで書いてみました。

税の専門家でもないし、経済の専門家でもありませんし、研究をやってる訳でもないので、何の裏付けもありませんが。もうちょっと厚労省と財務省が協力すると日本の労働環境は良くなって、皆happyになりそうな気が何となくするのです。何だか何目線なのかよくわからないエントリになってしまいましたが、一経営者として思ったことを書いてみました。