(所要時間 : 約1分)

待ったなしの常時SSL化。

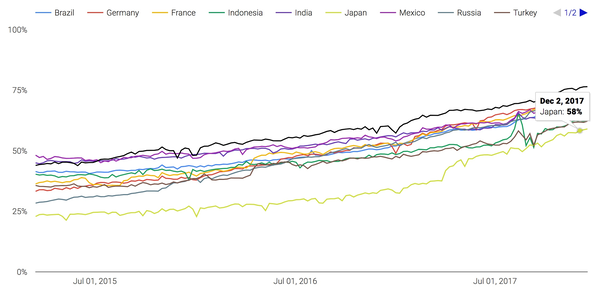

メリットを体感できず面倒くさい、というのが対応進まない最大の理由です。でも周りのサイトがほぼ対応してる…ってなってくるとそうも言ってられなくなりますね。

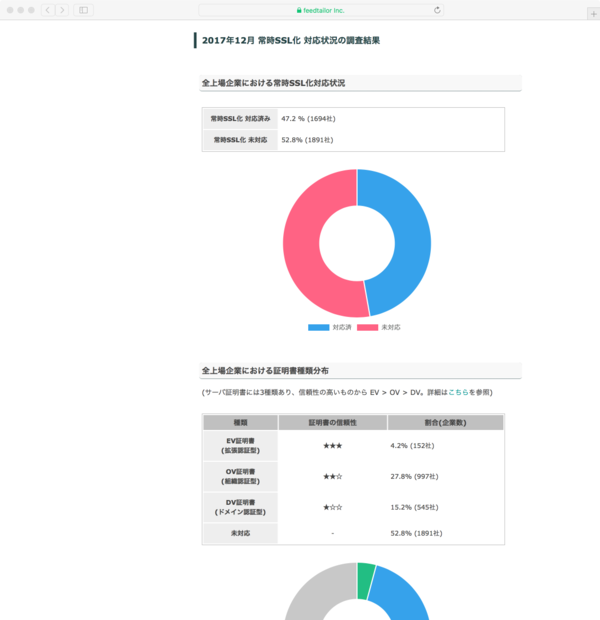

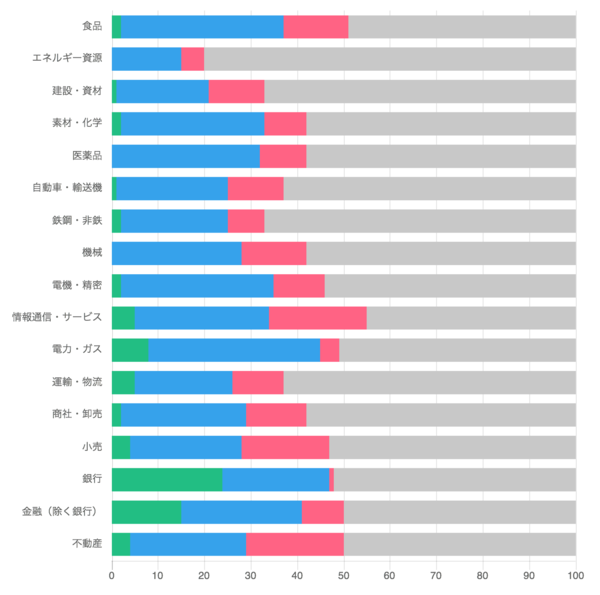

それが狙いで、一つの指標とすべく2017年12月よりやっている、国内上場企業サイトの常時SSL化対応調査の2018年2月版をお届けします。ザックリこんな感じ。

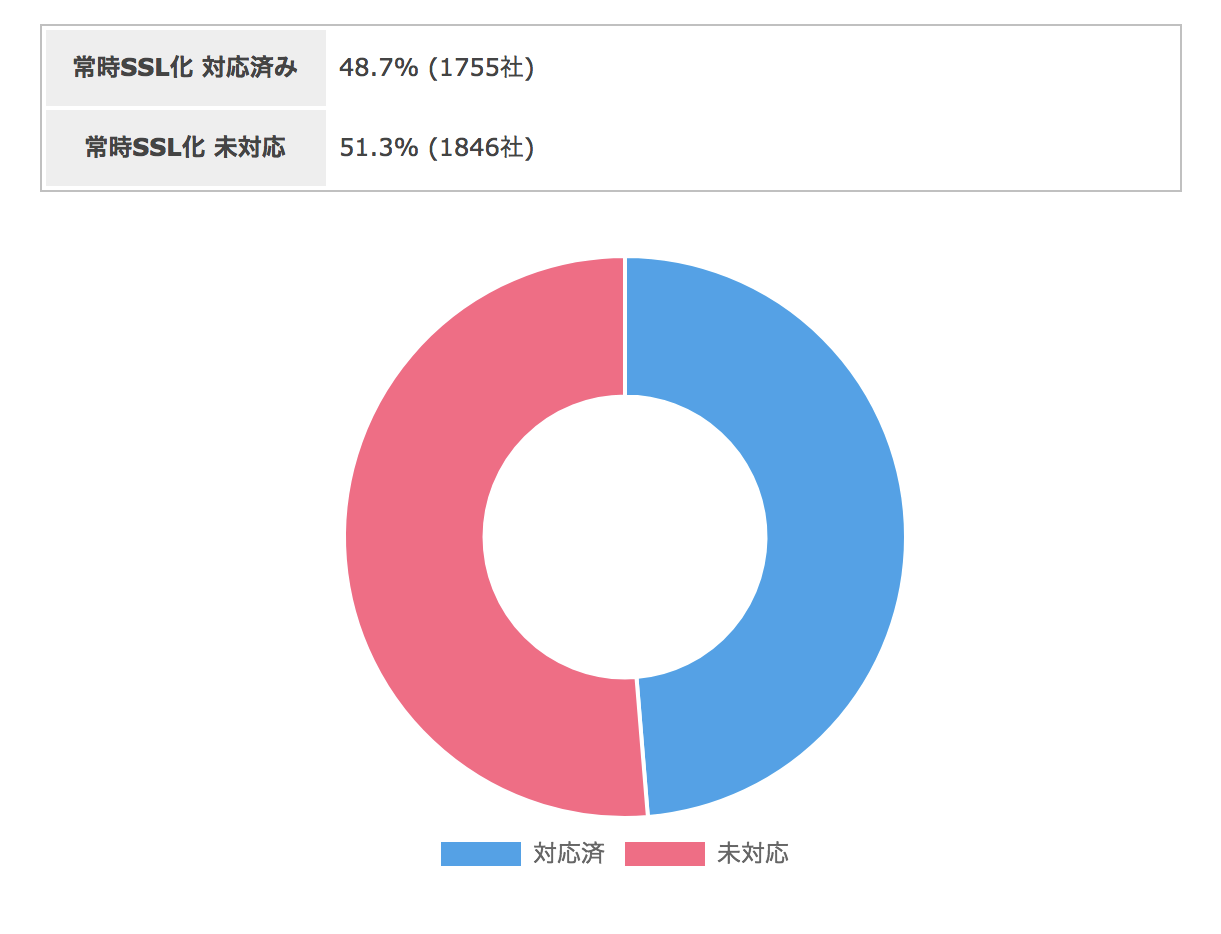

(もう2018年だというのに上場企業でさえ、まだ半分に届いていない…)

常時SSL化の対応状況 2018年2月

このレポートが初めての方の為に調査方法を改めてご紹介すると、

- 日本取引所グループが公開する銘柄一覧を元に上場企業URL一覧を作成

- TOPページが https 対応していれば常時SSL化対応済みとみなす

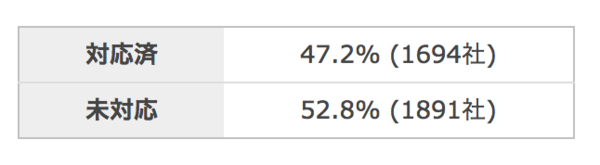

という調査です。2018年2月の上場会社数は3601社で、2018年1月より上場会社の数は少し減りました。

一方で常時SSL化をしている上場会社の割合は少し上がり、前回より0.8ポイントアップの48.7%となりました。数にして26社増。

先々月から先月も似たようなものなので、だいたい1%UPぐらいで増えていってるのかも知れません。相変わらず半数にも至ってないのが残念ですが、この調子で行けば5月初旬には祝半分!になるのではないでしょうか。

2018年2月レポートの詳細を、こちらから御覧頂けますので宜しければどうぞ。

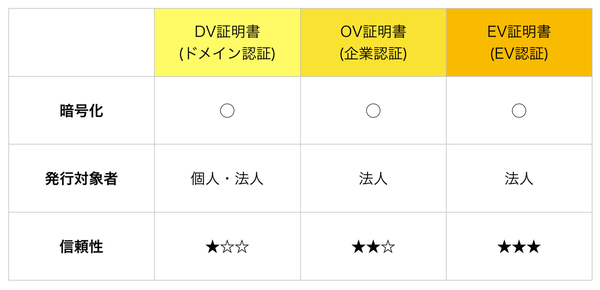

EV証明書対応サイトが増えた

驚いたのは、EV証明書対応サイト数の伸び。

(Thanks! the photo on flickr by FutUndBeidl / CC BY 2.0)

前回はプラマイゼロだったのに対して、今回はグンッと増えました。

- ETSホールディングス(1789)

- ケアサービス(2425)

- すかいらーく(3197)

- Minoriソリューションズ(3822)

- 日本碍子(5333)

- 千趣会(8165)

- いちよし証券(8624)

EV対応していた企業が上場廃止になったケースが今回も2社ありましたが、全体ではプラス5社。割合にしてEVだけで見ると、3%アップです。非常にいい傾向ですね。

まだ常時SSL化していない上場会社はCSR的に論外だと個人的には思っていますが、ホントは全ての上場企業がEV証明書にすべきです。投資家や対顧客への情報発信姿勢としてなぜたった年数万円が支払えないのか、webに対する意識が低いってことだろうなぁと悲しい気持ちになりますね。

という訳で2018年2月の常時SSL対応レポートでした。来月もまたレポート致します。

余談ですが、上場企業に限らず、何かのククリで常時SSL化対応状況を知りたいというリクエストがあれば是非ご連絡下さい。URL一覧があれば調査できるので検討させて頂きます。