働き方改革の議論が盛んです。

新聞の社説に言及があったり、ネットの媒体やブログで規制が訴えられていたり、署名運動も行われていたりするようです。政府もかつてなく積極的に取り組む姿勢を見せていて、規制強化に動きそうな気配もあります。

…が、創業から10年ひたすら「働き易い企業とは何か、従業員の幸せとは何か」を自社を実験場にして様々な取り組みをやってきた自分的には、例え長時間労働規制が強化されたとしても実効性ゼロだろうなぁと思わざるを得ないのです。(ウチが7,8年前からやってる独自の働き方改革については、こちらをどうぞ)

規制なんて意味ないと思う理由は2つ。

- 労働基準法の違反行為を正当化する「解釈」や「曲解」が横行していること

- 長時間労働と無縁な就労環境を作った自分の動機は法規制にはなかったこと

長時間労働問題は「臭いものにはフタをしろ!」的な発想では解決できない、もっと根が深い問題だと思いますがどうでしょうか。色々と思うところありますが、上記2点の理由を含めて以下、長時間労働規制に意味が無いと思える理由について書いてみようと思います。

過労死白書にみる長時間労働と自殺者数の相関

法規制で長時間労働が無くなるなら、どうして罰則付きの労働基準法(以下、労基法)がこれまで守られず、労働者が自ら命を絶つ事件が何年も何年も続いているのでしょうか。法規制でどうにかなるなら、過労自殺なんてとっくに無くなってる筈です。

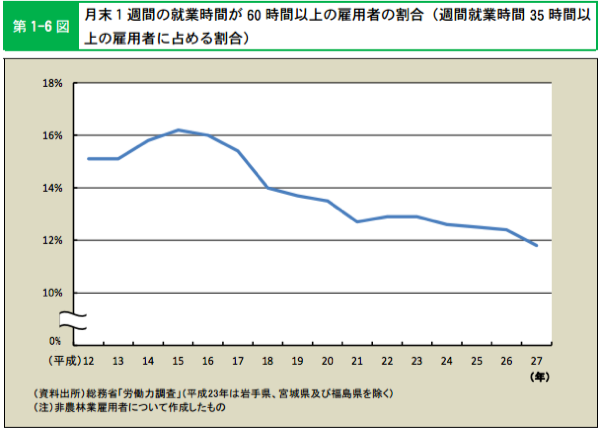

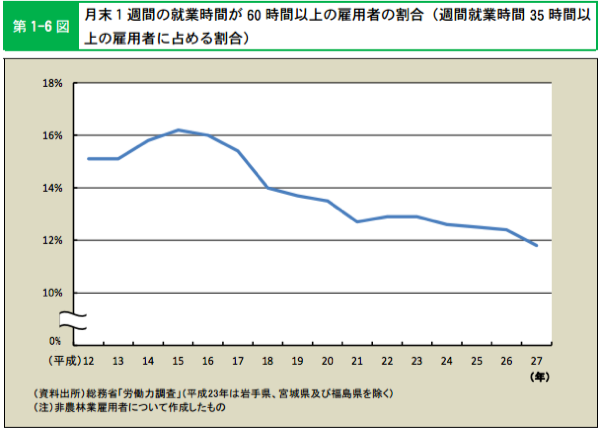

今年、過労死白書が出ましたが、「1. 労働時間等の状況」の節にある第1-6図を見ると、長時間労働者の割合が減少傾向にあることが分かります。

(平成28年版 過労死等防止対策白書 から引用)

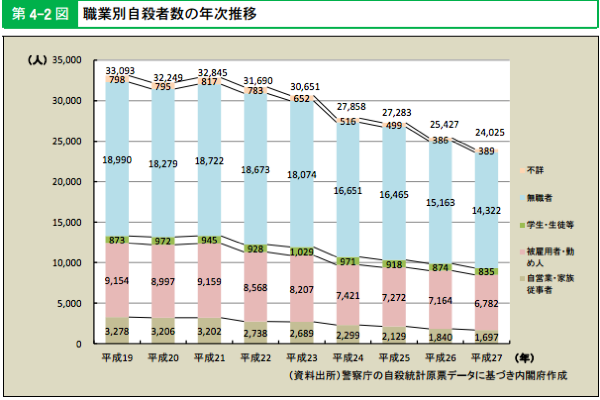

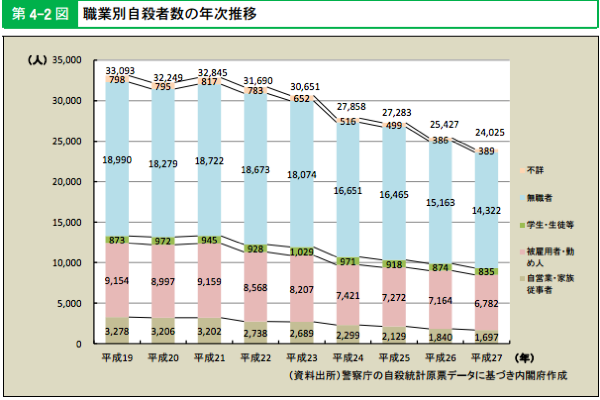

また、「4.自殺の状況」の節にある第4-2図を見ると全体の自殺者数が減少傾向にあるのも分かります。

(平成28年版 過労死等防止対策白書 第4-2図を引用)

つまり、長時間労働をしている人の割合が減るのにあわせて自殺者数も減っていってる ように確かに見える。減ったら減る、増えたら増える。そんな正の相関があるのだから、長時間労働を規制したら過労自殺も減るんだよ!というのは分かり易い発想です。が、果たしてそうでしょうか。

数値化された情報だけを材料に過労問題を論じたり政策を決めるのは危険ではないか。なぜなら、自殺者数統計とは違って労働時間の統計には「虚偽」があるからです。今回の電通の例でも過少申告の疑いが持たれていますし。

会社が偽る、もとい、労働者に偽らせる事がまかり通っている現場に、労働時間上限の強化を通達したところで、一体何の意味があるのでしょうか。

法規制は長時間労働を防いでこれなかった

労基法は制定された頃から労働者を守る為の法律でした。すなわち雇用者たる会社が厳守すべき規制集であり、その本質は労働者の長時間労働回避にあった筈です。でも、実のところ実効性ゼロなんです…ということを今回の事件も改めて証明したと言っても過言ではないでしょう。

事件を起こした電通は、1991年にも全く同じことをやらかしてます。いわゆる電通事件。今回の女性の悲しい事件がビックリするぐらい類似していますね。トレース台を用意して上からなぞったかのよう。同じ企業が全く同じように、学習もせずまた人を殺してしまったのです。なぜ同じ過ちを繰り返してしまうのか。

それは、法規制が緩かったから…ではないですよね。

規制の厳しさが足りないことが問題なのではなく、悪意ある雇用者が都合よく「解釈」することを防いでない ということが一番の問題じゃないですかね。人を雇用する重責に対する意識の低さを許容しちゃってるというか。だから、ルールがあっても守れない。好き勝手に解釈する。飲酒運転をする人間はその怖さと悪を認識できない意識の低い人だってのと一緒だと思うんですよ。

電通の例しかりですが、僕らは労働現場で都合のいい労基法の「解釈」がはびこっている実態を幾つも知っている筈です。労基法は長時間労働の抑止力という意味では機能していると言い難い。

第36条が守られず36協定が形骸化している例は枚挙にいとまが無く言うまでもありません。今回の事件もそう。無論、電通だけじゃなくて、つい先日のBuzzFeedが報じている「朝日新聞社、上司が部下の「労働時間」を短く改ざん 基準内に収めるため」という記事は、それをよく表しています。まぁ、こういうことが平然と行われているところもある訳です。

第41条(労働時間等に関する規程の適用除外)は曲解され、実態は管理監督者でもないのに役職があてがわれて残業代が出ないとか。厚労省が労働基準法における

管理監督者の範囲の適正化のためになんて文書を出してる通り、勝手な解釈が横行してるのです。

第38条の2に定められている裁量労働制は、時間外手当を出さない口実に使われるという例も。僕もかつて在籍した某IT系上場企業で、裁量が全く無い裁量労働制という驚きの環境を経験したことがあります。

他には、定時にタイムカードを押してから残業が始まるサービス残業とか。家に持ち帰って仕事の続きをしているという実態を見て見ぬふりして放置してるとか。

あと、ホワイトカラー・エグゼンプションが非難されたのはなぜだったのでしょうか。それは、「解釈」の余地があることで事実上サービス残業が合法化されうるという懸念があったからです。

つまり何が言いたいかというと、幾ら法律を定めても規制を作っても、悪意のある or 意識の低い企業側の都合のいい「解釈」でいかようにでも長時間労働をさせられるのだ ということです。長時間労働の発生に対するペナルティが軽視されてるんだと思います。

(Thanks! the photo on flickr by

Shrinivas Sankaran CC BY-NC-ND 2.0)

厳罰化と監視と処罰

解釈の余地を無くせば良い…それも一つでしょう。

ただ長時間労働の法規制が強化されることを経済界が黙っている筈ありませんから、結局のところ玉虫色の名ばかり規制になって「解釈」の余地は残るのではありませんか。悪意ある民間企業は都合のいい「解釈」を続け、結局何も変わらない…と。

36協定の特別条項を廃止するとか、インターバル制度を定めるという話もあるそうです。しかし、残念ながらそれらも無意味じゃないですかね。規制が機能しない「解釈」がはびこる現場には。

実効性の低い法規制という着地点で下手に落ち着いてしまうと、政府には「法規制で頑張ったから、後は民間の皆さん徹底よろしく」と労働問題をこれ以上深掘りしない免罪符を与えてしまいかねません。この働き方改革の気運を、改革ごっこ で終わらせてしまって良いのか。

長時間労働を本気で考えるなら、厳罰化と監視・処罰を徹底する仕組みづくり をちゃんとやるしかないと思います。労働関連法案を整備するだけの範疇にとどまらない大工事。

道交法の実効性が警察官の存在によって担保されているように、全ての事業所に厚労省管轄の監視員「過労Gメン」を配備するとか(労働基準監督署は役立たず。有事で動くのでは遅い)、労働時間の申告はITを駆使して会社を通さず厚労省が国民から直接吸い上げるようにして会社申告分と突合するとか、何度か違反した企業は最終違反の事業年度末をもって強制廃業にさせるとか、そもそも雇用という行為を免許制にしてしまうとか…。

まぁツッコミどころ満載な極論ですけども。

飲酒運転も駐車違反も、減ったのは規制と監視と処罰の徹底があったからだと思います。悪事がはびこるに至ってしまった社会を変えるには、その3つが必要じゃないでしょうかね。情けないことですけども。そこまでしないと変わらないだろうなぁと思える程に、一部の企業においては就労環境意識が腐ってしまってると感じます。生ぬるい状態を放置してていい訳がない。

聞き分けの悪い子供に親は最終兵器を発動させる訳ですよ。ファミコンは1時間まで!と決められてるのに何度言っても守れない子供には、ファミコンを破壊するという厳罰で処するのが筋でしょう(いつの時代の話や)。明日からファミコンは1日45分制限にするからね!と言っても無駄なのです。

メディアもこぞって規制強化を煽るのも良いと思うんですが、飲酒運転が激減していった道交法を参考に、過労から労働者を守る体制作りを根っこから作り直すことを訴えるぐらいのほうが良いと思います。根っこから作り直す、それをしてこそ改革じゃないですかね。このまま規制強化に着地したら本当に 改革ごっこ で終わってしまうんじゃないでしょうか。

結局は雇用者側の意識の問題に帰着する

そもそもちゃんと考えてる経営者は法規制なんかなくても長時間労働なんてやらせてません。

立場上、経営者の方とお話することが多いですが、多くの経営者の方が従業員のことを本当に真剣に考えてます。毎日毎晩考えてますよ。働き易くしたい、給料を上げてあげたい、幸せになってほしい。世の中、経営者=悪という固定観念が前面にでがちですが、それを主張する人は恐らく経営者と直接話した経験なんてほとんど無い筈です。

上場企業の社長さんともお話する機会を持たせて頂きますが、時間外労働を「監視」というぐらい徹底して見る姿勢の企業さんもあったりして驚く訳です。そこまで目を光らせますかみたいな。かたや、同じ上場企業なのに、電通のように同じ失敗を2回も繰り返す残念な企業もある。この違いって一体なにか。

もう結局、経営者の意識の問題です。

雇用の重責をきちんと意識していれば、過労状態の常態化なんて起こる筈がないのです。仮に繁忙期でどうしても避けられない時は、皆一緒になって乗り越えて、その後の休息をしっかり取れるように気を配る。仕事のやり方や体制を変えていく。そうやって正しい36協定の使い方をしています。

随分前から働き方改革をしているウチの場合は、僕の執念が原動力でした。規制があったからではないんです。企業が人によって成るという意識を持っていれば、仕事のやり方、仕事の取り方、仕事の接し方も変わってきますもん。長時間労働なんて、させようとも思わないし、しなければならない状態にもなりません。原因を分析し、その解決と生産性を最大化する努力を何より優先しますから。

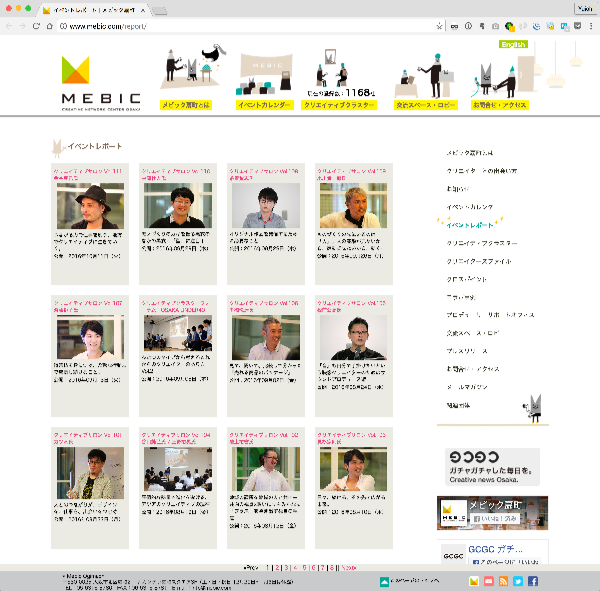

これは3年程前のあるイベントで、ウチの就労環境を紹介した資料です。

有給は取り易くて消化率も高く、給与は業界水準以上で、毎年全員基本給が数万円上がっていき、毎月の報酬給も上がり、副業推奨までしてた….けど残業時間は1年平均で1人あたり1.5分という時間外労働ほぼゼロ環境でした。

その分、経営者 兼 管理者である僕が身を削ってましたよ(笑) でも、それを自己に納得させるだけの裁量(社長だから当たり前)と報酬というインセンティブが僕にはありました。残業のない環境作りは本当に辛く大変で、必ず皺寄せがあります。その皺寄せに見合う裁量と報酬のインセンティブで社内バランスを取る。そんな構図は絶対必要ですけどね。いずれにせよ。

ちょっとエントリが長くなり過ぎたので、なぜ働き易さに執拗にこだわり続けたかのかとか、事業を売却して開発部門も解散した理由とかの言及はここではやめときます。

色々やってきた一経営者として主張したいのは、長時間労働と無縁な環境を作る力になったのは、長時間労働規制ではなく、人を雇用する重責を意識することだったということです。後者があればそもそも労基法なんていらないですよ。誤解を恐れずに言えば。

というわけで長時間労働規制には意味ないと思える理由を長々と書いてみました。解釈や曲解が横行してることと、そもそも会社側の意識の問題だという2点。ゆえに、意識を変えて貰う為に厳罰化と監視・処罰の徹底が必要じゃないかなと。

僕は、働き方改革の本質は、意識の改革だと思います。労使双方の。

本当に過労死で人を死なせたくないなら、経営者側に、そして実は労働者側にも覚悟が必要だと思います。今回の悲劇は「なぜ電通は彼女のパワハラ上司を解雇できなかったのか」という問題も炙り出していて、その問題分析は労働者側の覚悟が求められるところに行き着くと思ってます。今回のエントリは会社側・経営者側に対する視線でしたけど、また機会あれば労働者側・消費者側を向いた持論も書いてみようと思います。

う〜ん、過去最高の長さになってしまったかも…。ざっくり7000字。長文におつきあい頂き感謝です m(__)m 電通の事件で改めてフォーカスが当たっている労働問題についてはまだまだ持論がありまして、また別のエントリで書いてみたいと思います。