そうだ、熊本いこう。

…と思い至ったのが当日(5/5)の3日前。九州各地、42万人分の宿泊キャンセル ってな報道もありましたし、震災直後から僕も風のうわさで現地観光のキャンセルが出まくりらしいことを聞いてました。

寄付や買い物だけではお金が届かない人達がいる

個人では寄付をして、代表を勤める2社からも寄付をすべく顧問税理士との打合せも済んで実施直前、買い物したり食事をしたりする時は極力熊本産・大分産のものにと意識してきました。

…が、キャンセルの件を見聞きしてふと思った訳です。

寄付と買い物だけでは全くお金の届かない、困ってる人達が結構な数いらっしゃるなと。直接的な被災はほぼ皆無なのに、悪いイメージだけが広がってしまってキャンセルの嵐に見舞われたサービス業の方々。

義援金としての寄付金は直接被災された方向けに分配されるのでそういった方々には届きません。支援金名目の寄付金も被災地支援をされるNPO/NGOの活動資金に充てられるので同じく届きません。そして、僕らが幾ら現地産のものを買ったところで物販してない方々にはお金を届けようがないのです。

支援的金銭移動の影で現地サービス業の方々が、いきなり売上9割減みたいなことになってると。これはなかなかシビアです。

なんかこう、自粛の美学というんでしょうか、極端なリスク過敏というんでしょうか。そういう反応が今は普通なんだそうですね。残念なことです。ですが、上述の状況を考えると他にまだできることがあるよね〜と感ずるに至り、現地でお金を使いに行くべく突然の熊本旅行を決めた次第です。

昨年秋に泊まってとっても良かったお宿、熊本は黒川温泉の和らくさんが、そのfacebookページでキャンセル多発な状況を発信されてたのも結構大きかったのですけどね。

実際の現地の方の感触を知りたかったので早速TEL。お話を聞いて、道路も問題無さそうだってこと、行くことが逆に御迷惑になる雰囲気って訳でもなさそうってことも分かったので即決しました。

突然の旅行計画に奥さんは最初ポカーンとしてましたが、2日間付き合ってくれたことに感謝です。

北からのアプローチは何一つ問題ない

新幹線で新大阪から博多へ。お得意の始発出発なのでAM8:30には博多に着いてました。その後、レンタカーで、

高速使って九州道・大分道と乗り継いで玖珠で降りて、そのまま国道387号→442号で現地着というルート。ってGoogle先生のナビの通りに運転しただけなんですけどね。全くもって何の問題もありませんでした。

高速道路もほぼ全て復旧。九州道の熊本市周辺で一部速度制限があるのと、大分道で由布院〜日出間だけが通行止めになっていたのみ。それ以外は何の問題もなくて、むしろガラガラ。とても走りやすかったです。土砂崩れだとか、そういう景色も予想してましたが皆無でした。サービスエリアも通常営業で至って普通。

玖珠で高速を降りて暫く走りましたが、震災の傷跡のような様子は全くありませんでした。トンネルがどうこうなってるってなことも勿論無かったです。道はやはり空いていました。

国道212号の一部とか通行止めの場所もあったようですが、ルート上ではなかったので問題なし。仮に通行止めにぶち当たってもGoogle先生なりYahooナビアプリで宜しく誘導してくれるだろうと思っていたので不安は全くありませんでした。

阿蘇のカルデラを一望できる大観峰は普通に営業してましたね。人は少なめながら、展望台までいけないとか観光できないとかそういうのは全くありませんでした。普通に景色を満喫できました。

景色が綺麗なミルクロードも走れましたし景観も楽しめました。牧場では体験乗馬ができるところも営業中の看板を掲げていたので普通に遊べそうでした。僕らは時間がなくてできませんでしたけども。

ただ、南阿蘇方面まで足を伸ばすと震源に近い為か地震の傷跡が散見されるそうです。とはいえ普通に観光はできるようなので、ご興味あればこちらのレビューをご覧頂くと良いかと。

僕らは阿蘇北側がメインでしたが、北側から黒川温泉に行くまでとその周辺で観光する分には心配なし と言えると思います。(余震気にしだすとキリないですが、その点は後述)

強いて残念だった事をあげるとすれば、有名なラピュタの道が崩れて入れなくなっていたことでしょうか。

(元々整備されていた訳でもない隠れスポットだったので致し方無い感はある)

(昨年行ったときはこんな景色が見れた)

ラピュタの道以外については特段、目に見てわかる震災の影響というのはありませんでした。それよりかはやはり、通常のGWであれば有り得ないんだろうなぁ…と思えるぐらいの人や車の少なさが目についたことが心配でしたね。

貸切状態のお宿で奥黒川を満喫

お尋ねした和らくさん、もともと山間で静かに憩う大人限定宿というコンセプトのお宿で客室11室のみという所なのですが、平時の予約の取りにくさとは真逆で当日の宿泊客は僕ら1組だけ。

山間に佇む静かな宿ってこともありリピートされる方がとっても多いそうなんですが、そんな人気のお宿がGW中にも関わらず文字通り貸し切り状態という貴重な機会となりました。

客室ゾーンは自分ら2人だけなので静けさが際立ちます。鳥のさえずりが何とも言えない和やかさを演出してました。

通常は男女分かれている露天風呂は完全に家族風呂状態に。

併設されているバーで頂いたフルーツカクテル。あまおうをそのまま食べているかのような甘い飲み心地。

こちらのマスターが作るフルーツカクテルを目当てにお越しになるリピート客さんが多いと昨年お邪魔した時にはお聞きしました。納得の美味しさで僕らも今回おかわりを頂いたぐらい。

これはウッドデッキで仕事をする…の図。ゆったりまったりな環境で良い感じに仕事を進めることができました。

全体として、お宿の設備が何か困ったことになってるとか、お料理の質が下がってしまってるとか、そういったことは全くなく、昨年同様に滞在を楽しむことができました。お話を聞く限り同じ温泉の他のお宿も同様に皆さん普通に営業されてるとのこと。被害なんにも無いんですよね。でも客足が遠のいちゃったと。これは辛い。

黒川温泉、泉質とても良いですし、まわりは自然が豊かだしってか自然の中にあるし、天気が良いと阿蘇のカルデラをドライブして景観も楽しめるし、料理も変わらず美味しかったし、震災後の今であっても個人的にお勧めしたい温泉です。

(赤牛も美味しい!これは大観峰で食した串)

僕はお宿は上述の和らくさんにしか泊まったことがないのですが、写真の通り静寂感が素晴らしいし、バーのフルーツカクテルはここにしかない価値で楽しめるので、経営者仲間の皆さんには特に是非行って貰いたいなぁと思ったりしてます。

雰囲気やイメージだけでのキャンセルは勿体無い

今回、急な訪問でしたが、途中の博多界隈での観光も含めて普通に楽しめました。こんな時期だからこそ多くの人にキャンセルせずに九州に是非行って貰いたいと思いますね。もうGW終わっちゃいますけども。

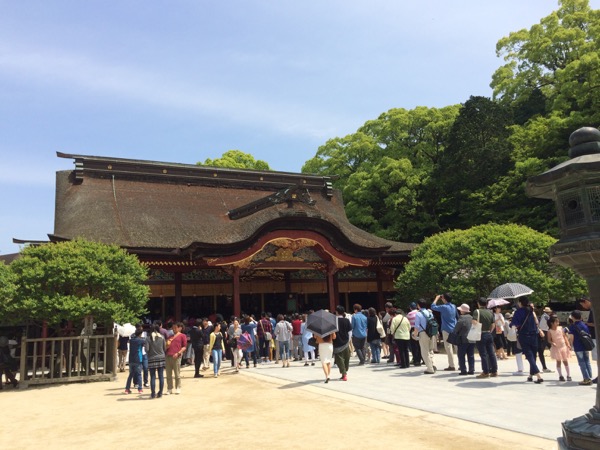

(毎日大阪天満宮でお参りしてまして、天満宮繋がりってことで太宰府天満宮にも行きました。)

万が一、GW明け以降の予約をキャンセルされてる方がいれば訪問予定だった先に電話で確認して問題無さそうなら是非再予約を。また、予定が無くてもちょっとのどかに温泉でもつかりながらまったりしたいなぁという方は是非、九州方面で予約の御検討を。

誤解を恐れずに言うと、都会の喧騒から離れた憩いや安らぎを観光に求めるのなら、今こそ直接被害が無いのに客足が遠のいている周辺地域に行くべき です。

余震もあるし安全の為に無難にキャンセルというのも分からないではないですが、地震に関してはこの日本のどこに住んでいようがもはや一緒ですからね。今の熊本・大分より自分が住んでいる場所の方が、明日、激甚災害レベルの地震が発生する確率が低いなんて誰も言えません。それぐらい地震予測は難しい。

むしろ、観光業を生業とする地域から客足が遠のき、不運にも立ちいかなくなり、地域の法人や個人の所得が落ちて、その地域以外から物品やサービスを何かしら購入する行為まで抑制される(自分の街にマイナスになる可能性も)という経済的機会損失の連鎖が起こるリスクを問題視すべきでしょう。

経済活動はお金の流れであり、地域に関わらずどこかしら何かしら繋がっているもの。お金の流れを絶たないように、余震のリスクに過度に怯えず恐れを払いのけ、むしろこういう状況を、前述したようなインセンティブを得られるかも知れない機会と捉え直し、お金を積極的に使いに行ったほうが良いと思うのです。

直接的被害を受けていない地域のお元気な様子をこの目で見て体感し、その思いを強くしました。また機会を見つけてお邪魔したいなと思ってます。